Нефть (Приразломная)

Платформа предназначена для круглогодичного эксплуатационного бурения на нефть вертикальным и горизонтальными методами в районе месторождения «Приразломное» в Печорском море, на расстоянии около 60 км от материка.

Платформа предназначена для круглогодичного эксплуатационного бурения на нефть вертикальным и горизонтальными методами в районе месторождения «Приразломное» в Печорском море, на расстоянии около 60 км от материка.

Платформа состоит из опорного кессона гравитационного типа и верхних строений. Кессон представляет собой стальное основание, которое служит опорой для верхних строений, включающих в себя оборудование и сооружения для добычи и переработки нефти.

Кессон является квадратным по форме с наклонными боковыми сторонами и скошеннымиуглами. На уровне дна его размеры составляют 126м х 126м (отметка высоты +0,0), уменьшаясь в верхней части до 102м х 102м (отметка высоты +24.3). Стена по периметру верхней части кессона до отметки высоты +40,5 служит ледовым и волновым дефлектором.

Конструктивно кессон разделен на 16 секций поперечными и продольными коффердамами. Эти секции образуют резервуары хранения нефти (номинальной вместимостью 136000 м3), кингстонные коробки и зоны устьев скважин. Для защиты от ледовой коррозии и коррозии наружная обшивка кессона в зоне воздействия льда изготавливается из стали, плакированной нержавеющим слоем.

Верхние строения имеют сооружения для бурения и эксплуатации скважин, подготовки и отгрузки добываемой нефти, энергообеспечения всех видов производства, размещения персонала.

Верхние строения платформы (ВСП) в основном состоят из модернизированных ВСП «Hutton», дополненных промежуточной палубой. Промежуточная палуба представляет собой дополнительный уровень между кессоном и палубой Hutton. В нее встроены емкости для питьевой воды, дизельного топлива и различных буровых жидкостей.

МЛСП оснащена буровой вышкой, двумя кранами, факельной вышкой, контейнерами для зимней эксплуатации, устройствами отгрузки нефти, эвакуационной площадкой и посадочной площадкой для вертолета.

Главные размерения:

Длина 126 м

Ширина 126 м

Высота ок. 99 м

Масса ок. 110000 т

(без твердого баласта)

ок. 506000 т

(с твердым баластом)

Количество скважин 48

Вместимость нефтехранилищ 136000 м3

Объем нефтедобычи 19000 м3 в день

Персонал 160 человек

Период автономности 60 дней

Расчетный срок службы 25 лет

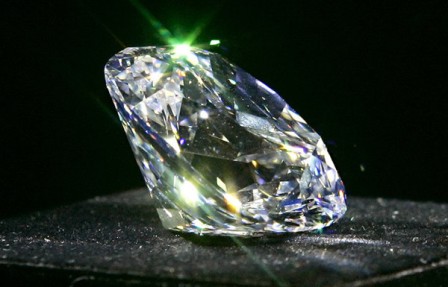

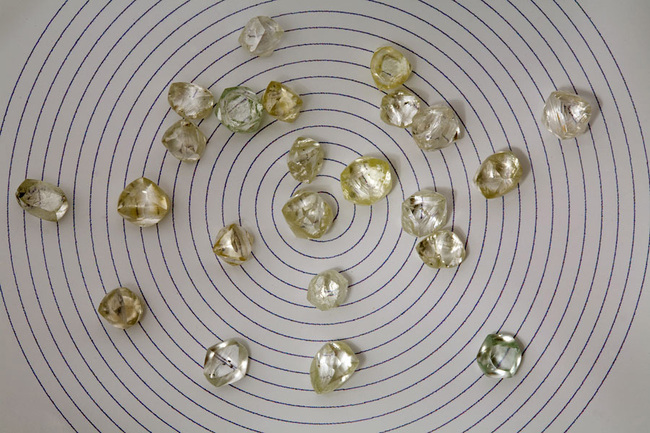

Алмазы Поморья.

Архангельская алмазоносная провинция (ААП), первая в Европе алмазоносная провинция коренных месторождений алмазов, расположенная на северной окраине европейской части России. Приурочена к северо-западу Русской плиты (часть Мезенской синеклизы) и Балтийского щита (Терский берег Кольского полуострова).

Архангельская алмазоносная провинция (ААП), первая в Европе алмазоносная провинция коренных месторождений алмазов, расположенная на северной окраине европейской части России. Приурочена к северо-западу Русской плиты (часть Мезенской синеклизы) и Балтийского щита (Терский берег Кольского полуострова).

Объединяющим признаком подавляющего большинства магматических тел является их залегание в виде трубок взрыва с резко подчинённым развитием силлов и даек.

Открыта архангельскими геологами в начале 1960-х гг., включает месторождение алмазов имени Ломоносова и месторождение алмазов имени В. Гриба.

Объединяет разнообразные вулканические проявления, развитые вдоль побережья Белого моря: на Зимнем и Летнем берегах Онежского полуострова, Терском берегу Кольского полуострова.

Проявления вулканизма приурочены к Беломорской рифтогенной системе, сформировавшейся в позднем протерозое (1000-1300 млн. л.н.) как узкие линейные поднятия и прогибы северо-западного простирания в древнем архейско-раннепротерозойском (древнее 1650 млн. лет) гранитогнейсовом кристаллическом фундаменте Русской плиты. Прогибы – Кандалакшский и Онего-Двинский грабены, Зимнегорский авлакоген – заполнены мощными (1-4 км) толщами терригенных пород рифея.

В позднедевонскую эпоху (360-375 млн. л.н.) произошла новая активизация: на покрытых густым тропическим лесом равнинах Юго-Восточного Беломорья происходили многочисленные мощные вулканические извержения, образовавшие вулканические трубки.

Обугленные фрагменты (щепки) упавших в вулканические жерла деревьев сохранились до наших дней и позволили определить возраст кимберлитовых и других вулканических трубок, а вместе с ним и время позднедевонской интенсивной тектогенно-магматической активизации Беломорья.

Многочисленные жерла потухших вулканов сохранились в виде трубок взрыва, которые сопровождаются магматическими телами, выполняющими субвертикальные и межпластовые трещины в осадочных породах.

Для ААП характерно исключительное разнообразие петрографических типов магматических проявлений: здесь почти одновременно (по геологическим меркам) происходили внедрения расплавов разного состава, при застывании которых образовались вулканические тела кимберлитов, пикритов, мелилитов, пород промежуточного состава: кимберлитов-пикритов («кимпикритов») и кимберлитов-мелилитов («киммелилитов»), а также толеитовых и субщелочных базальтов.

Даже близко расположенные вулканические тела могут сильно различаться по минеральному составу глубинного (мантийного) материала, а по химическим элементам различия исчисляются десятками и даже сотнями. При детальном изучении вулканических пород оказалось, что в каждом из полей Зимнего берега вулканиты от высокоалмазоносных кимберлитов до неалмазоносных мелилититов, пикритов и базальтов занимают определённую часть единого ряда, характеризующегося уменьшением содержания ультраосновных элементов (Mg, Ni, Cr, Co) и увеличением содержания «базальтовых» (Si, Al, Ca, Na, Fe, Sc). Одновременно с уменьшением степени ультраоосновности в вулканических породах уменьшается и содержание глубинного материала (вкрапленников оливина, мантийных ксенолитов и минералов – спутников алмаза), а содержание продуктов кристаллизации расплава в близповерхностных условиях (оливин-2, мелилит и нефелин) увеличивается.

На Зимнем берегу существуют 2 контрастные по присутствию пикроильменита группы кимберлитовых пород: безыльменитовых (глинозёмная серия: кимберлиты – киммелилититы – флогопитовые киммелилититы – беспироксеновые оливиновые мелилититы) и ильменито-вых (железотитанистая серия: кимберлиты – кимпикриты – мелилитовые кимпикриты – мелилитовые пикриты).

Кимберлиты глинозёмной серии образуют Золотицкий куст, состоящий из 10 трубок. Это (с севера на юг): «Первомайская», «Белая», «Кольцовская», имени Ломоносова, «Поморская», «Пионерская», имени Карпинского 1 и 2, «Архангельская», «Снегурочка», из которых наиболее богатые входят в месторождение алмазов имени Ломоносова (Приложение 12), которое в настоящее время активно разрабатывается. Остальные трубки этой серии не алмазоносны, что соответствует общей закономерности. Алмазы содержатся лишь в 8-10% кимберлитовых трубок.

Алмазоносные кимберлиты железотитанистой серии представлены пока одной трубкой месторождения алмазов имени В. Гриба, остальные кимберлиты этой серии убогоалмазоносны. Наиболее ультраосновные кимберлитовые породы образовались за счёт дробления и частичного плавления развитых на глубине 100-150 км мантийных дунитов и перидотитов и по составу приближаются к ним. Эти породы являются и самыми алмазоносными.

Распределение вулканитов разнообразного состава по Зимнему берегу имеет закономерный (зональный) характер. В центральной части развиты породы железотитанистой, а по перифирии – глинозёмной серии. Аналогичным образом, вероятно, распределены по площади района на уровне верхней мантии 2 типа глубинного субстрата: в центральной части – обогащенный, по периферии – истощённый. Проявлен и другой тип симметрии – линейный, обусловленный тенденцией уменьшения степени ультраосновности вулканических проявлении в районе с запада на восток от наиболее магнезиальных кимберлитов Золотицкого куста через кимберлиты железотитанистой серии, кимпикриты, киммелилититы к типичным базальтам. Аналогичного типа породы развиты и в других районах ААП.

В Нёнокском районе открыто более 20 трубок, сложенных туффизитами, туфами, туффитами фельдшпатоидных оливиновых мелилититов. Редко встречаются породы эффузивного облика. По соотношению вкрапленников оливина и клинопироксена породы образуют ряд: беспироксеновые оливиновые мелилититы – оливиновые мелилититы – мелилититы. Из глубинного материала присутствуют только редкие зёрна высокоглинозёмистого хромдиопсида и хромшпинелида; пикроильменит и пироп отсутствуют. Породы района неалмазоносны. Первоначальные сведения о находках алмазов и пиропов в трубках взрыва дальнейшими работами не подтвердились.

На Терском берегу (Кольский полуостров) известно около 60 трубообразных, дайкообразных и штокообразных тел, сложенных мелилититами, редко слюдяными кимберлитами. Преобладают породы эффузивного облика, реже встречаются вулканокластические породы (туффизиты, ксенотуфы). Размер тел от 10 до 200 м, форма удлинённая, сильно удлинённая, очень редко близкая к изометричной. Породы Терского берега образуют петрографический ряд: слюдяные кимберлиты – кимпикриты – беспироксеновые оливиновые мелилититы – оливиновые мелилититы – мелилититы. Из глубинного материала в кимберлитах присутствуют оливин, отдельные зёрна хромшпинелида, пиропа, хромдиопсида и алмаза. В мелилититах – только редкие зёрна хромшпинелида и хромдиопсида. Две трубки убогоалмазоносны.

На Терском берегу (Кольский полуостров) известно около 60 трубообразных, дайкообразных и штокообразных тел, сложенных мелилититами, редко слюдяными кимберлитами. Преобладают породы эффузивного облика, реже встречаются вулканокластические породы (туффизиты, ксенотуфы). Размер тел от 10 до 200 м, форма удлинённая, сильно удлинённая, очень редко близкая к изометричной. Породы Терского берега образуют петрографический ряд: слюдяные кимберлиты – кимпикриты – беспироксеновые оливиновые мелилититы – оливиновые мелилититы – мелилититы. Из глубинного материала в кимберлитах присутствуют оливин, отдельные зёрна хромшпинелида, пиропа, хромдиопсида и алмаза. В мелилититах – только редкие зёрна хромшпинелида и хромдиопсида. Две трубки убогоалмазоносны.

Геохимические характеристики пород весьма разнообразны, они находятся в соответствии с петрографическим составом пород, в значительной части сходны у кимберлитов и мелилититов. В целом для ААП характерна тесная пространственно-временная и генетическая связь кимберлитового (в т.ч. и продуктивного) вулканизма с мелилитовым и даже базальтовым магматизмом. Следствие этого – присутствие близкорасположенных вулканических объектов с резко отличающимися признаками (в т.ч. и продуктивностью). Родственные кимберлитам породы – беспироксеновые оливиновые мелилититы и беспироксеновые щелочные пикриты – имеют поисковое значение: могут быть индикаторами присутствия в одном с ними районе генетически с ними связанных алмазоносных кимберлитов.

Месторождение алмазов имени Ломоносова, первое в мире коренное месторождение округлых алмазов и единственное в Европе коренное месторождение алмазов. Находится на Зимнем берегу, в 90 км на северо-северо-восток от Архангельска, в пределах Золотицкого поля кимберлитовых трубок Архангельской алмазоносной провинции [50]. В месторождение входят 5 кимберлитовых трубок с промышленными запасами алмазов: Ломоносова имени трубка взрыва, «Пионерская», Карпинского имени трубки взрыва 1 и 2, «Архангельская» и одна с забалансовыми запасами – «Поморская». Приурочено к северо-западной окраине Русской плиты в зоне её сочленения с Балтийским щитом и расположено в пределах Товского выступа Зимнегорского авлакогена. Глубина залегания кристаллического фундамента около 1 км (Приложение 12, рис.9б). Вмещающие породы песчано-глинистые слаболитофицированные валдайской серии венда, а перекрывающие – рыхлые четвертичные образования или терригенно-карбонатные отложения среднего карбона мощностью 30-60 м. Площади трубок под ними варьируют от 6 до 37 га. По этому показателю «Пионерская» относится к весьма крупным, «Поморская» – к средним, а остальные – к крупным.

Минерально-сырьевые ресурсы Архангельской области

Е.И.Малютин, В.Н.Широбоков (Архангельскнедра)

Полная версия статьи - с рисунками и таблицами, опубликована в печатной версии журнала "Минеральные ресурсы России. Экономика и управление" №4/2006 г.

Архангельская область (без Ненецкого АО) обладает достаточно большим набором полезных ископаемых: алмазов, черных, цветных и драгоценных металлов, различных видов нерудного сырья, подземных вод. Реальными представляются перспективы обнаружения месторождений углеводородного сырья (рисунок).

В настоящее время горно-добывающая промышленность области не относится к бюджетообразующей; с началом промышленной разработки месторождения алмазов им. М.В.Ломоносова в 2005 г., а также с увеличением объемов добычи бокситов в Северо-Онежском районе, известняков для производства цемента и месторождений общераспространенных полезных ископаемых для обеспечения транспортной инфраструктуры ее роль в социально-экономическом развитии региона становится заметной.

Углеводородное сырье

Нефтегазоперспективные участки выделены на востоке области в пределах Мезенской потенциальной нефтегазоносной провинции (ПНГП), в контурах соответствующей обширной (площадью около 300 тыс. км2) Мезенской синеклизы. Поисковые работы на нефть и газ в рамках генпланов СССР проводились здесь с 1963 по 1975 г., но были прекращены из-за отсутствия положительных результатов. В 1992 г., когда благодаря применению цифровых сейсморазведочных станций появилась возможность исследования строения толщ докембрия (70 % объема осадочного наполнения синеклизы), они были возобновлены.

Новая активизация изучения Мезенской синеклизы пришлась на 1999- 2004 гг., когда за счет средств федерального бюджета и средств альянса компаний (ОАО "ЛУКОЙЛ", ОАО "Газпром", ОАО "Татнефть", ОАО "Роснефть", ОАО "Сургутнефтегаз") был выполнен значительный объем региональных работ, по результатам которых выделено шесть перспективных участков. С 2004 г. на двух участках ОАО "Газпром" проводит геологическое изучение в рамках полученной лицензии, а еще четыре включены в перечень объектов лицензирования.

Основными нефтегазогенерирующими и вмещающими толщами считаются рифейские, а на востоке синеклизы в Предтиманском прогибе рифейские и вендские отложения. По мнению большинства исследователей имеются все предпосылки для выявления промышленных месторождений углеводородов в Мезенском седиментационном бассейне. Большая мощность пород осадочного чехла, благоприятные геолого-геохимические показатели и гидрогеологические условия, наличие коллекторов, экранирующих толщ и разнообразных типов ловушек позволяют надеяться на открытие здесь новой нефтегазоносной провинции. Количественная оценка ресурсной базы Мезенской ПНГП колеблется от 197 до 3000 млн т у.т. с тенденцией ее увеличения в последние годы.

Черные металлы

На территории Архангельской области известны многочисленные проявления руд хрома и марганца, но практическое значение могут представлять только марганцевые руды.

Марганец

Марганцевые руды выявлены на архипелаге Новая Земля. Здесь на юго-западной оконечности о-ва Южный выделен Рогачевско-Тайнинский марганцево-рудный район. Руды представлены карбонатными и оксидными разностями.

Карбонатные марганцевые руды распространены на площади около 800 км2 и приурочены к морским осадкам средней части разреза среднего карбона-верхней перми. Общая мощность толщи, вмещающей рудные родохрозитовые горизонты, составляет от 45 до 110-130 м. Рудные тела представляют собой протяженные линзы и пласты, мощность которых колеблется от 1 до 20-25 м. Протяженность рудных тел - от первых до нескольких десятков километров, число рудных пластов и линз в разрезе колеблется от 5 до 11. Средние содержания марганца в рудах составляют 8-15 %. Прогнозные ресурсы категории Р2 карбонатных марганцевых руд на Рогачево-Тайнинской площади - 260 млн т (апробация ФГУП ВИМС).

Окисленные марганцевые руды пиролюзит-псиломеланового состава распространены гораздо меньше, чем карбонатные. Наиболее значительные их проявления сосредоточены на севере района - в Северо-Тайнинском рудном поле. Здесь в пределах полосы протяженностью 10 км при ширине 3 км установлено более семи рудных залежей, локализованных в зонах дизъюнктивов, секущих карбонатную толщу пород, вмещающую родохрозитовые горизонты. Рудные залежи имеют мощность до 40 м, протяженность - до 800 м, прослежены на глубину от 70-90 до 150 м. Марганцевые минералы представлены пиролюзитом, псиломеланом, реже манганитом. Содержания марганца в рудах варьируют от 16-24 до 45 %, при этом качество руд улучшается с глубиной за счет увеличения содержания пиролюзита. По результатам технологических испытаний руды пригодны по техническим условиям для получения пероксидного и металлургического концентратов. Все залежи окисленных руд могут извлекаться открытым способом.

Прогнозные ресурсы окисно-марганцевых руд Северо-Тайнинского рудного поля, оцененные по категории Р2, составляют 5 млн т (апробация ФГУП ВИМС).

Представляется необходимым доизучение проявлений окисленных марганцевых руд Северо-Тайнинского рудного поля, поскольку имеются все предпосылки для обнаружения здесь высококачественных руд, способных конкурировать с сырьем, ввозимым из-за рубежа.

Цветные металлы

В Архангельской области создана крупная сырьевая база для производства алюминия, оценено месторождение полиметаллов, имеются предпосылки обнаружения месторождений медно-никелевых руд.

Алюминий

Бокситовые руды выявлены в пределах юго-восточного склона Балтийского щита (Северо- Онежский бокситовый район) и на Среднем Тимане (Средне-Тиманский бокситовый район).

Северо-Онежский бокситовый район располагается в краевой части карбонового плато, обрамляющего выходы кристаллических пород Балтийского щита с юга и востока. Бокситы осадочного генезиса залегают в основании визейского яруса нижнего карбона и локализуются в палеоложбинах поверхности девонских пород. Государственным балансом учтены запасы трех месторождений: Иксинского, Плесецкого и Дениславского, причем на двух последних из-за сложных горно-технических и гидрогеологических условий запасы отнесены к забалансовым.

Иксинское месторождение представлено шестью залежами - Беловодской, Евсюковской, Чирковской, Кудрявцевской, Тарасовской и Казаковской, - расположенными по обоим берегам р.Онега. Общая площадь распространения бокситовых пород составляет около 120 км2 при мощности пластов от 0,8 до 16,0 м, кондиционных руд - 35 км2 при средней мощности по залежам 2,5-8,0 м. Глубина залегания полезной толщи варьирует от 39 до 85 м, в среднем составляя 50-70 м.

Утвержденные (1984 г.) запасы Иксинского месторождения по категориям А+В+С1 составляют 284,3 млн т. В пределах Беловодской залежи месторождения сосредоточен 81 % разведанных запасов, в том числе 95 % - балансовых. Второй по величине является Евсюковская залежь (11 % разведанных запасов, из которых 70 % - балансовых). Запасы остальных залежей в сумме составляют 8 %, и все они являются забалансовыми.

По минеральному составу бокситы относятся к каолинит-бемитовому, реже к каолинит-гиббсит-бемитовому типу. Качество руд довольно выдержано, выделяются бокситы для производства глинозема и огнеупоров (93,4 % запасов), а также для использования в металлургической и цементной промышленности (6,4 % запасов).

ОАО "Североонежский бокситовый рудник" разрабатывает западную часть Беловодской залежи. С 1974 г. рудником добыто около 16 % утвержденных в 1984 г. запасов этой части залежи. Добыча бокситов производится открытым способом. Производительность рудника составляет менее половины проектной. Основными факторами, сдерживающими использование бокситов для алюминиевой промышленности, являются низкий кремниевый модуль (в среднем по месторождению 3,0), присутствие повышенных содержаний хрома, создающих технологические сложности в переработке руд.

Дальнейшие перспективы освоения бокситовых месторождений Северо-Онежского бокситового района, учитывая их значительные запасы, связаны с внедрением в глиноземном производстве технологий по переработке низкокачественных бокситов, а также с созданием в районе глиноземного комбината, использующего местные руды.

В 2004 г. в результате аукциона право на добычу оставшейся части Иксинского, а также Плесецкого и Дениславского месторождений бокситов получило ОАО "Ачинский глиноземный комбинат". Условиями лицензии на освоение Иксинского месторождения предусмотрено начало промышленной добычи бокситов в 2010 г.

Средне-Тиманский бокситовый район в основном находится в Республике Коми и только на крайнем востоке Архангельской области располагается Ямозерское проявление Ворыквинского рудного узла с прогнозными ресурсами бокситов по категориям Р1+Р2 в объеме 75 млн т (утверждены МПР России на 01.01.1998 г., но по состоянию на 01.01.2003 г. ФГУП ВИМС не апробированы). Проявление приурочено к восточным отрогам возвышенности Четласский камень, где на площади около 300 км2 выявлены среднедевонские бокситоносные коры выветривания, залегающие в карстово-эрозионных понижениях поверхности ворыквинской и павьюгской свит верхнего рифея.

Свинец и цинк

Полиметаллическое оруденение распространено в пределах Вайгач-Новоземельской и Центральноновоземельской минерагенических областей.

Сегодня наибольший интерес представляет Центральноновоземельская минерагеническая область, где в 90-х гг. прошлого столетия в результате проведения региональных работ ФГУП "Полярная морская геолого-разведочная экспедиция" было выявлено полиметаллическое оруденение Безымянского рудного полиметаллического узла, включающего Павловское, Северное и Перевальное рудные поля.

С 2000 г. в пределах Безымянского узла геолого-разведочные работы проводит ОАО "Первая горно-рудная компания" в рамках лицензии на геологическое изучение.

Павловское месторождение, расположенное в пределах одноименного рудного поля, является пока единственным объектом Новой Земли, по которому утверждены балансовые запасы свинца и цинка по категориям С1 и С2. Общая площадь месторождения составляет 12 км2. В пределах его выделены Западный, Восточный и Центральный блоки, из которых наиболее изучены пока лишь два последних.

Полиметаллическое оруденение локализовано в карбонатных отложениях грибовской свиты нижнего девона. Руды массивные (сплошные, гнездово-прожилковые, брекчиевые), жильно-прожилковые, прожилково-вкрапленные, по составу преимущественно пиритовые (40-90 %), остальную часть рудной массы составляет агрегатная масса сфалерита и галенита разных генераций. Содержания свинца варьируют от 1,0 до 2,9 %, цинка - от 1,6 до 20,8 %. Руды относятся к стратиформному (свинцово-цинковому) в карбонатных толщах (миргалимсайскому) геолого-промышленному типу месторождений.

Оцененные ГКЗ запасы Павловского месторождения категорий С1 + С2 составляют более 2,4 млн т, а прогнозные ресурсы категории Р1 - 7 млн т (утверждены МПР России на 01.01.2003 г.) суммарно для свинца и цинка. Прогнозные ресурсы Павловского рудного поля категории Р2 суммарно для свинца и цинка составляют 12 млн т (утверждены МПР России на 01.01.2003 г.). Кроме того, в качестве попутных оценены запасы серебра. Разработка месторождения возможна открытым способом.

В 16 км севернее Павловского месторождения расположено Северное рудное поле, изученность которого гораздо ниже. Рудные тела здесь отличаются сложной морфологией, часто представлены мономинеральными галенитовыми и сфалеритовыми жилами, пирит практически отсутствует. В качестве попутных компонентов присутствует серебро (содержание - 100-200 г/т), галлий (0,1-0,2 %), индий, германий, иттрий, иттербий, ниобий (сотые доли процента). Несмотря на сложность строения Северного поля, руды его выгодно отличаются отсутствием вредных примесей, высокой концентрацией полезных компонентов, селективным характером локализации свинцовых и цинковых руд.

Из других объектов Центральноновоземельской минерагенической области можно выделить Шумилихинское рудопроявление. Оруденение охватывает площадь в 1,2 км2, в пределах которой установлено несколько разобщенных рудных залежей мощностью 1-3 м и протяженностью в десятки метров. Содержания цинка колеблются от 1,2 до 24,89 %, свинца - от 1,0 до 14,33 %.

Вайгач-Новоземельская минерагеническая область на Новой Земле представлена серией рудопроявлений Рейнекского рудного узла. Рудные залежи не формируют пространственно сближенных систем и разобщены большими объемами "пустых" пород.

Никель

На территории области выявлено два типа оруденения: эндогенный сульфидный медно-никелевый и гипергенный силикатный в раннекаменноугольных корах выветривания.

Предпосылки обнаружения месторождений эндогенных медно-никелевых руд связываются с Сумозерско-Кенозерским зеленокаменным поясом Карельского блока Балтийского щита. В основном медно-никелевое оруденение приурочено к массивам лопийских гипербазитов. Всего зафиксировано более 50 массивов, но поисковыми работами изучено только три массива Волошовской группы - Северный, Центральный и Южный, с которыми связано Волошовское медно-никелевое рудопроявление.

Сульфидное медно-никелевое оруденение Волошовского рудопроявления установлено во всех трех массивах. Выделяются сингенетические - сидеронитовая вкрапленность в серпентинитах и эпигенетические - вкрапленное и прожилково-вкрапленное оруденение в апосерпентинитовых тальк-хлорит-карбонатных метасоматитах (лиственитах) руды. Практическое значение имеют эпигенетические руды. Оруденение локализуется в сериях субпараллельных рудных зон, приуроченных к оперяющим разрывным нарушениям сколового типа, расположенных согласно простиранию массивов.

Наиболее изучен Южный массив, где выделяются четыре рудовмещающие зоны мощностью от 3 м до 35 м и протяженностью от 600 до 1600 м. Простирание зон - северо-восточное (50-55о), согласное с общим удлинением массива, падение - юго-восточное под углом 80-85о. Руды - вкрапленные и прожилково-вкрапленные. Содержание сульфидов от 5 до 60 %. Основные рудные минералы: пирротин, пентландит, халькопирит и магнетит. Среднее содержание никеля в рудных телах - 0,2-0,6 %. Содержания меди колеблются от 0,01 до 4,6 %.

В рудах Волошовского проявления установлена вкрапленность (0,01-0,1 мм) золота и сперрилита (арсенида платины). Содержания золота достигают 4 г/т, платины - 0,84 г/т, палладия - 1,92 г/т, родия - 0,02 г/т.

По результатам оценки прогнозных ресурсов на 01.01.1998 г. на Волошовском рудопроявлении МПР России были учтены прогнозные ресурсы никеля категорий Р3+Р2 в объеме 700 тыс. т. По состоянию на 01.01.2003 г. прогнозные ресурсы сняты с учета.

Силикатные никелевые руды представлены двумя небольшими Сезским и Талицким рудопроявлениями, локализованными в раннекаменноугольных корах выветривания массивов серпентинизированных перидотитов, относимых к монтморилонит-каолинит-гетитовой никеленосной формации. По результатам разведочных работ в 1983 г. запасы никеля категории С2 были определены в 112,9 тыс. т, кобальта - 12,0 тыс. т. Прогнозные ресурсы никеля категории Р3, подсчитанные в 1988 г. в пределах Сезско-Талицкой минерагенической зоны, были оценены в 1,2 млн т. Однако впоследствии из-за низких содержаний металла и небольших объемов рудных тел запасы и прогнозные ресурсы в 1989 г. были сняты с учета Мингео СССР.

Медь

Проявления меди установлены в пределах Южного острова Новой Земли. Медное оруденение представлено рудными формациями самородной меди, медистых песчаников и гидротермальной сульфидной медно-полиметаллической. Наибольшего внимания заслуживают проявления самородной меди, приуроченные к вулканитам костиншарского комплекса верхнего девона, протягивающиеся на юге от залива Рогачева до губы Саханина на расстояние около 120 км при ширине выходов 20-25 км. Самородная медь и сопутствующие ей куприт, халькозин, борнит, ковеллин приурочены к зонам окварцевания, карбонатизации и эпидотизации в базальтах рейской свиты. Оруденение распределено крайне неравномерно - от мелкой вкрапленности в базальтах до самородков меди массой в сотни килограмм, чередующихся с безрудными участками. Установлено достаточно много проявлений такого типа, наиболее известными из которых являются рудопроявление п-ва Медный, которое разведывалось еще в 1930-е гг., и выявленные в 1980-х гг. рудопроявления приустьевой части р.Гусиная и в районе горы Двойная. Прогнозные ресурсы меди самородного типа в настоящее время не апробированы, авторские оценки ввиду отсутствия аналогов подобных месторождений, возможно, за исключением протерозойского месторождения оз.Верхнее в Канаде, варьируют от десятков тысяч до 3 млн т металла.

Единственное проявление медистых песчаников на Новой Земле выявлено на п-ове Медный. Здесь в пестроцветной вулканогенно-осадочной пачке верхнего девона установлено пять меденосных горизонтов, содержащих пропластки, линзы мощностью до 0,7 м с вкраплениями и гнездами халькозина, борнита с изоморфной примесью серебра. Масштабы проявления на сегодняшний день не оценены.

Гидротермальная медная минерализация различных типов имеет на Новой Земле широкое распространение и разный возрастной диапазон (от верхнего протерозоя до перми), но пока все зафиксированные проявления какого-либо промышленного интереса не представляют.

Золото

Самостоятельные рудные и россыпные объекты образует золото. Металлы платиновой группы присутствуют совместно с золотом в медно-никелевых рудах, а также в россыпных проявлениях.

Несмотря на многочисленные проявления коренной и россыпной золоторудной минерализации, промышленно значимые месторождения на территории Архангельской области отсутствуют. Все проявления и пункты минерализации выявлены попутно при проведении поисковых работ на другие полезные ископаемые или при производстве геолого-съемочных работ. Специализированные поисковые работы на золото проведены в очень небольших объемах, поэтому авторские оценки конкретных проявлений у разных авторов часто отличаются на несколько порядков.

Проявления коренного золота различных генетических типов установлены на Балтийском щите, в Новоземельской и Канино-Тиманской складчатых зонах.

Большинство проявлений коренного золота связано с зеленокаменными поясами лопия на Балтийском щите, зеленосланцевыми и черно- сланцевыми формациями рифея (Тиманский кряж) и палеозоя (Новая Земля). Содержания золота по этой группе проявлений составляют в среднем от 0,1 до 3-5 г/т.

Высокие содержания золота (до 14-33 г/т) установлены в Новоземельском регионе на Черногорском проявлении в апикальной части мезозойского гранитного массива. Но при предполагаемых незначительных масштабах проявления и отдаленности района интереса оно пока не представляет.

Наиболее перспективной на настоящий момент представляется золотоносность лопийского Сумозерско-Кенозерского зеленокаменного пояса Балтийского щита, где имеются предпосылки обнаружения значительного по масштабам оруденения. Многие исследователи считают, что здесь возможно обнаружение рудопроявлений и мелких (до средних) месторождений золота. Непосредственно золотоносность может быть связана и с коматиитами протерозойского карельского комплекса, и с углеродистыми породами виленгской свиты нижнего протерозоя, и с древними интрузиями основного и ультраосновного состава.

Проявления россыпного золота установлены в отложениях четвертичного возраста и прибрежно-морских (аллювиально-дельтовых) отложениях среднего девона (Средний Тиман) и венда (склон Балтийского щита).

Небольшие проявления четвертичного возраста выявлены во флювио- гляциальных отложениях на северо-восточном склоне кряжа Ветреный пояс и в аллювии на Тиманском поднятии, где они выражены в основном знаковыми и массовыми (до 0,1-0,4 г/м3) концентрациями шлиховых ореолов.

На Нименьгской лицензионной площади шлиховым опробованием и шурфовочными работами ЗАО "Онегазолото" в водно-ледниковых четвертичных отложениях установлены россыпные проявления с содержаниями золота до 1,2 г/м3 и платины - до 0,08 г/м3. Однако параметры проявлений недостаточны для перевода их в разряд месторождений. По состоянию на 01.01.2003 г. прогнозные ресурсы категории Р3 для территории Архангельской области апробированы ФГУП ЦНИГРИ в объеме 7 т для россыпного золота четвертичных отложений Ветреного пояса.

Проявления россыпного золота в конгломератах базальных горизонтов венда выявлены на северо-восточном склоне Ветреного пояса. Проявления изучены очень слабо, но достаточно высокие содержания золота (от 0,4 до 9,1 г/м3) при мощности потенциально золотоносных пластов до 10 м позволяют благоприятно оценить их перспективы.

В терригенных девонских отложениях пункты золоторудной минерализации ичет-юского типа установлены на Среднем Тимане, где по отдельным пробам содержания достигают 1-2 г/м3, но они практически не изучены.

Нерудное сырье

Представлено широким спектром полезных ископаемых, имеющих как местное значение, так и для нужд соседних регионов.

Карбонатное сырье

Для целлюлозно-бумажной промышленности. Государственным балансом запасов на территории области учтены 2 месторождения известняков: Швакинское и Усть-Пинежское. Разрабатывается только Швакинское месторождение, известняки которого ОАО "Архангельский целлюлозно-бумажный комбинат" использует для отбелки целлюлозы. Кроме того, в области имеется два месторождения известняков и доломитов - Орлецкое и Кямское, запасы которых учтены для обжига на известь, но качество сырья удовлетворяет требованиям целлюлозно-бумажной промышленности.

Цементное сырье

База цементной промышленности области основана на Савинском месторождении известняков (участки Огарковский, Шестовский и Правобережный) и Савинском месторождении глин (участки Шелекса и Тимме). В настоящее время ОАО "Савинский цементный завод" разрабатывает известняки Огарковского участка и глины участка Шелекса. Действующее цементное производство Архангельской области обеспечено сырьем практически на неограниченный срок.

Гипсы

В Архангельской области выявлено одно месторождение (Звозское) с учтенными государственным балансом запасами в количестве около 30 000 тыс. т. Гипс месторождения пригоден для производства вяжущих материалов, строительного гипса, добавки к портландцементу, серной кислоты и сульфата аммония, облицовочных и поделочных камней.

Область обладает высокими перспективами расширения минерально-сырьевой базы гипса. Высокое качество гипсов предопределило интерес к данному виду сырья со стороны зарубежных компаний. Впервые в истории геолого-разведочных работ на общераспространенные полезные ископаемые в Архангельской области в 2005 г. к разведке гипсов на Чугской площади привлечен иностранный капитал. В соответствии с выданной совмещенной лицензией предприятие "Кнауф Гипс Санкт-Петербург" эффективно провело работы на одном участке и приступило к разведке второго.

Палыгорскитовые глины

На западе области открыты крупное по запасам Кармозерское месторождение, а также несколько проявлений, приуроченных к каширскому горизонту среднего карбона, выходы пород которого обрамляют с востока кристаллические образования Балтийского щита от оз.Кенозеро до нижнего течения р.Онега. Советский Союз был обеспечен полностью подобным сырьем, но после его распада большинство разрабатываемых месторождений осталось за пределами России. В настоящее время значительный объем дорогостоящих адсорбентов российские предприятия импортируют. Поэтому освоение крупнейшего в России и странах СНГ Кармозерского месторождения для обеспечения потребности различных отраслей промышленности (высококачественные буровые растворы, адсорбенты, фильтры для нужд нефтегазохимического комплекса, химической, пищевой, медицинской промышленности и др.) представляется весьма перспективным.

Кармозерское месторождение представляет собой изометричную в плане, площадью 19,2 км2 пластообразную залежь палыгорскитовых глин, залегающую на доломитах нижнего карбона и перекрытую четвертичными отложениями и известняками каширского горизонта. Промышленная мощность изменяется от 2 до 9,2 м, в среднем - 3,5 м, с коэффициентом вскрыши от 2,5 до 9,0, в среднем - 7,86. Основными породообразующими минералами являются палыгорскит, доломит, в небольших количествах присутствуют кварц, кальцит, гидромусковит и монтмориллонит. По результатам поисково-оценочных работ запасы по категории С2 палыгорскитовых глин оценены в 118,8 млн т. На части месторождения проведена предварительная разведка. Технологическая пригодность палыгорскитовых глин в качестве адсорбента в природном виде и активированных формах изучена по многим направлениям и получила положительную оценку.

Камни строительные

Государственным балансом запасов учтены четыре месторождения строительных камней, в их числе два месторождения гранитогнейсов (Покровское и Золотуха) и два месторождения базальтов (Мяндуха и Булатовское). Кроме того, существуют перспективы расширения этой минерально-сырьевой базы. В этом плане несомненный интерес представляют еще не затронутые буровзрывными работами проявления Мяндовской площади и участка Шапочка, где, по предварительной оценке, базальты обладают хорошими декоративными свойствами и низкими радиационными характеристиками.

В последние годы наметилась положительная динамика развития индустрии строительного камня. Если в 2003 г. из месторождений строительного камня промышленностью были освоены 3 месторождения (Покровское, Золотуха, Мяндуха), то сегодня в разработку вовлечены дополнительно 3 объекта, еще на 5 месторождений выданы лицензии на пользования недрами в целях разведки и добычи сырья. Это обусловлено благоприятными географо-экономическими и горно-техническими условиями месторождений, а также сложившейся благоприятной конъюнктурой рынка щебня и облицовочных материалов.

Недра Архангельской области богаты и другими видами общераспространенных полезных ископаемых. Это песчано-гравийные материалы, лечебные грязи, торф, сапропель, гажа и др. Наибольшим спросом пользуются щебень, песчано-гравийная смесь, песок, используемые в качестве сырья для строительства автомобильных дорог и железнодорожного балласта. Основные потребители - предприятия Архангельской области.

В настоящее время поисково-оценочные и разведочные работы на общераспространенные полезные ископаемые проводятся на 30 лицензионных площадях 16 организациями...

***

Подводя итоги 75-летней (с 1931 г.) работы геологов Архангельской области, следует констатировать, что за эти годы в регионе создана мощная минерально-сырьевая база бокситов, алмазов, углеводородов (в Ненецком АО), стройматериалов, подземных вод, обеспечивающая потребности экономики области и Российской Федерации. Перспективы ее дальнейшего развития связаны с вовлечением в эксплуатацию подготовленных месторождений полезных ископаемых, обеспечением ее функционирования за счет выявления новых месторождений, проведением геологических изысканий на новые виды минерального сырья. Сегодня освоение и развитие минерально-сырьевой базы Архангельской области определяется в первую очередь такими полезными ископаемыми, как бокситы, алмазы, черные и цветные металлы, различные строительные материалы и подземные воды. Но уже сейчас перспективными представляются поисковые работы на золото в Сумозерско-Кенозерской минерагенической зоне, поиски углеводородного сырья в Мезенской синеклизе, особенно на территориях, примыкающих к Тиману.

Одной из основных проблем является слабая региональная геологическая и геофизическая изученность Архангельской области, наиболее низкая в европейской части России. По современным меркам почти не исследован Новоземельский регион.

Потенциал минерально-сырьевой базы Архангельской области высок, поэтому вовлечение ее в экономический оборот будет служить надежной основой ускоренного промышленного и социального развития не только региона, но и страны.