Фауна Арктики

Фауна Арктики, представленная позвоночными, довольно богата и

разнообразна, а в распределении во льдах отдельных видов и групп

животных вырисовывается определенная закономерность. Из рыб — наименее

изученной группы арктических позвоночных — здесь особенно часто

встречается сайка. Вообще в центральной части Северного Ледовитого

океана предполагается наличие не менее чем 15 видов рыб, главным образом

придонных холодноводных, в том числе и одного вида ската.

Богаче представлены в фауне Арктики птицы. Их было зарегистрировано

здесь 23 вида. В подавляющем большинстве случаев — это обитатели

арктических островов и побережий материка, тесно связанные с водой и

главным образом с морем. Таковы белые чайки, глупыши, моевки, чистики.

Не только окраины Центральной Арктики, но и приполюсная часть ее

представляют район обычных летних кочевок этих птиц, преимущественно

молодых, или по тем или иным причинам не гнездящихся. Нередки здесь

кочующие розовые чайки, поморники, большие полярные чайки — бургомистры,

тундровые утки — морянки. Наконец, изредка залетают сюда кайры,

некоторые виды куликов, гаги, полярные крачки.

Белая чайка

Только здесь, в пределах ледяной зоны, можно

встретить колонии эндемичных для этой области белых чаек (Pagophila

eburnea). Появляются они на местах гнездовий довольно поздно, в середине

мая и даже в июне. Эти птицы с белоснежным оперением—настоящие невидимки

на фоне обычно пасмурного белесого неба или снега. О присутствии их

можно судить лишь по громкому своеобразному вибрирующему крику,

звучащему как «ирр-ирр», да временами мелькающим в воздухе черным ногам.

Колонии белых чаек располагаются как на прибрежных скалах, так и просто

на равнинных участках суши, в России — на Земле Франца-Иосифа, на севере

Новой Земли, небольших островах Карского моря, Северной Земле. Недавно

выяснилось, что эти птицы гнездятся также и на острове Беннета,

представляющем восточный предел их распространения в Российской Арктике.

Гнездовья белых чаек здесь размещаются только на скалах. Побываем на одном из них. Десятки птиц, похожих на огромные снежные хлопья, то выныривая из тумана, то скрываясь в нем или просто «тая» на фоне неба, с криками летают у вершин гигантских базальтовых столбов; другие сидят на них парами, тесно прижавшись друг к другу.

В Арктике только, быть может, полярным чайкам они уступают в активности защиты своих гнезд от пернатых хищников. Стоит лишь показаться в ближайших окрестностях бургомистру, как навстречу ему, сорвавшись со скал, бросаются стаи чаек. Бургомистр мгновенно «тонет» в плотном облачке окруживших его птиц. Только по движению всей стаи можно догадываться, что бургомистру основательно достается от преследователей и что он мечется из стороны и сторону, то взлетая вверх, то совсем прижимаясь к прибрежным льдам. Лишь когда незваный гость бывает отогнан далеко в море и скрывается за торосами, возбужденные чайки возвращаются к облюбованным ими скалам.

Кайры.

В многоголосый хор птичьих

базаров вплетаются грубые раскатистые крики кайр (Uria), кучками сидящих

на карнизах. Они ведут себя гораздо степеннее моевок и как-то мало

заметны, сливаясь своим черно-белым оперением со скалами и снегом.

«Степенность» кайр легко объясняется. Эти птицы кладут свое яйцо прямо

на голый камень, и заботы о постройке гнезд им незнакомы.

В высоких широтах Арктики, в том числе и на острове Беннета, кайры

нередко приступают к гнездованию в то время, когда карнизы скал еще

покрыты толстым слоем слежавшегося снега. В таких случаях насиживающие

птицы, постепенно «втаивая», оказываются в снежных лунках или даже в

норах, из которых виднеются только их головы. Замечательно также, что

втаивая вместе с птицей в снег, яйцо непременно опускается на гнездовый

карниз и, пожалуй, никогда не минует его.

Прежде всего, что же заставляет кайр гнездиться колониями?

Во-первых, подходящих мест для гнездовий, удовлетворяющих всем

требованиям птиц, не так уж много. Ведь прилегающие части моря должны

быть достаточно кормными, на скалах должны быть более или менее

горизонтальные карнизы, наконец, скалы долиты обрываться непосредственно

в воду или иметь лишь узкую береговую полосу — заплесок, не превышающий

нескольких десятков метров ширины. Последнее обстоятельство важно для

спуска птенцов в воду. Когда птенцы достигают 25—35-дневного возраста и

их оперение уже вполне защищает тело от холодной воды, родители, плавая

у подножья скалы, призывными криками побуждают птенцов броситься в море.

Птенец некоторое время не решается на это, но затем, распластав крылышки

и вытянув назад ноги, бросается вниз и планирующим полетом опускается

грудью на воду или на камни. Это обычно не причиняет ему вреда, и птенец

кое-как добирается до воды. Но последнее путешествие для него очень

затруднительно, поэтому ширина береговой полосы не должна быть больше

нескольких десятков метров.

Во-вторых, и это может быть особенно важно, птицы получают пользу от

колониального гнездования. Польза эта заключается не только в совместной

защите от врагов, но и в воспитании молодых. Правда, новейшие наблюдения

не подтвердили старых утверждений, будто кайры высиживают чужие яйца, но

в отсутствии родителей они охотно принимают чужих птенцов под свое

крыло, защищая и согревая их, так что иногда под одной птицей греются

три птенца (кайры, подобно почти всем чистяковым, несут лишь по одному

яйцу). Далее, хотя кайры, видимо, кормят только своего птенца, но в

случае его гибели воспитывают и приемыша, лишившегося родителей.

Люрик.

Только в высоких широтах

Арктики гнездится люрик, иначе малая гагарка (Alle alle). Его ареал едва

выходит за пределы западной, приатлантической части Северного Ледовитого

океана. Восточный предел распространения этого вида в России — острова

Северной Земли.

Люрик

— самый мелкий и подвижный обитатель арктических птичьих базаров. На

суше он чувствует себя так же уверенно, как и в море, ловко и быстро

шмыгает среди камней, неожиданно появляясь и исчезая в трещинах и

расщелинах. Летящие люрики благодаря очень частым взмахам коротких

крыльев и большой маневренности полета, пожалуй, больше похожи на

насекомых, чем на птиц.

Люрик

— самый мелкий и подвижный обитатель арктических птичьих базаров. На

суше он чувствует себя так же уверенно, как и в море, ловко и быстро

шмыгает среди камней, неожиданно появляясь и исчезая в трещинах и

расщелинах. Летящие люрики благодаря очень частым взмахам коротких

крыльев и большой маневренности полета, пожалуй, больше похожи на

насекомых, чем на птиц.

Основу питания их составляют мелкие морские беспозвоночные. В прямой

связи с этим у птиц развиты особые подкожные выросты или мешки,

сообщающиеся с полостью рта каналом, открывающимся под языком. В них

родители собирают и доставляют птенцам сразу большое количество корма. В

связи с питанием люриков мелкими беспозвоночными гнездовые колонии, как

правило, располагаются вблизи летней кромки льда, где особенно бурно

развивается планктон и птицы наиболее обеспечены кормами.

Белый медведь.

К морским млекопитающим,

связанным с берегом, относится белый медведь, или ошкуй (Ursus maritimus).

Для существования этого зверя необходимо наличие трех условий: льдов,

моря и берега.

Ледяные поля — охотничьи угодья медведя. Здесь, распластавшись на брюхе,

осторожно подкрадывается он к своей добыче — тюленю или выжидает

терпеливо у продушины, когда тюлень вынырнет, чтобы набрать воздух, и

одним ударом могучей лапы выбрасывает его на лед. Под цвет льда и снега

окрашена его шкура, широкие густоопушенпые лапы препятствуют скольжению

и помогают выбираться на вершины крутых льдин, откуда, поднявшись во

весь рост на задних лапах, зверь обозревает беспредельные снежные поля,

выискивая добычу. Сверкающий на солнце снег и лед не слепят его: хорошо

развитые мигательные перепонки предохраняют глаза белого медведя. Однако

обоняние у него острее зрения. Оно развито замечательно: при

благоприятном ветре зверь может чуять добычу на 15—20 км. Зато слух у

него плохой.

Море доставляет белому медведю пищу, в основном состоящую из тюленей. В

морской воде он охлаждается летом, а в зимнюю стужу согревается и уходит

от режущего, несущего изморозь ветра. Благодаря толстому слою подкожного

жира и длинному плотному меху он может находиться в воде продолжительное

время. Плавает он замечательно, делая в час по 9 км и отплывая в

открытое море на 150 км и более.

Самцы и яловые самки зимой охотно держатся по краю берегового припая и

даже довольно далеко заходят в тундру. На лето, по мере таяния льдов,

они поднимаются к северу; к осени же вместе с дрейфующими льдинами

большинство медведей опять спускается к югу. Таким образом, в течение

года звери совершают значительные перемещения.

Зависимость белого медведя от плавучих льдов ограничивает область его

распространения высокими северными широтами. У берегов Европы он никогда

не был многочислен. Теперь же вследствие усиленного промысла ради ценной

шкуры белый медведь попадается там лишь случайно.

Полярный песец.

Следуя за медведями и

питаясь остатками добытых ими тюленей, «деля с медведями и радости и

горе», в Центральную Арктику нередко проникают и полярные песцы, иначе

полярные лисицы (Alopex lagopus).

Можно

предположить, что откочевка их осенью к северу, в дрейфующие льды, носит

такой же массовый характер, как и откочевка к югу — в полосу лесотундры

и лесов. Кочуя по льдам, песцы иногда удаляются от суши на очень большие

расстояния. Работниками дрейфующей станции Северный полюс-4 песец был

встречен в 900 км от ближайшей суши. Самый северный пункт наблюдения

полярного песца около 80° северной широты.

Можно

предположить, что откочевка их осенью к северу, в дрейфующие льды, носит

такой же массовый характер, как и откочевка к югу — в полосу лесотундры

и лесов. Кочуя по льдам, песцы иногда удаляются от суши на очень большие

расстояния. Работниками дрейфующей станции Северный полюс-4 песец был

встречен в 900 км от ближайшей суши. Самый северный пункт наблюдения

полярного песца около 80° северной широты.

Гренландский кит

В результате усиленного

промысла некоторые виды арктических животных стоят уже на грани полного

истребления. Еще в прошлом столетии здесь почти перестали встречаться

гренландские киты,иначе полярный кит (Balaena mysticetus), некогда

большими стадами бороздившие морские воды вблизи кромки льда. Тем не

менее, по исследованиям А. Г. Томилина, ни один из усатых китов не

приспособлен так хорошо ко льдам, как эти животные. Гренландские киты не

только прекрасно ориентируются среди ледяных полей и в полыньях, но и

способны пробивать «продухи» собственной спиной, если только лед не

превышает известной толщины.

В северных морях существовало несколько обособленных стад этих китов, но

нередко они перемещались из западной приатлантической части Арктики в

восточную и наоборот.

В течение нескольких веков длился их промысел, в результате которого уже

в начале XVIII в. киты почти полностью были истреблены у Шпицбергена, в

конце этого же столетия — в Баффиновом заливе и проливе Дэвиса, а в

конце XIX столетия - в Чукотском море. В настоящее время международной

конвенцией по регулированию китобойного промысла, охота на гренландских

китов повсеместно запрещена.

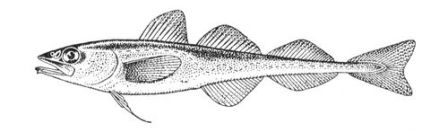

Сайка.

Рыба сайка, иначе полярная

тресочка (Boreogadus saida) - родственная треске холодолюбивая рыба,

живущая в толще воды, играет в биологическом балансе северных морей, в

особенности Центральной Арктики, исключительно важную роль.

Рыба

сайка — почти единственный потребитель планктона в высоких широтах, сама

она служит основным кормом для проникающих сюда и кочующих здесь морских

птиц, тюленей и китообразных. В Центральной Арктике сайка распространена

повсеместно; отдельные экземпляры её нередко наблюдались и в районе

Северного полюса.

Рыба

сайка — почти единственный потребитель планктона в высоких широтах, сама

она служит основным кормом для проникающих сюда и кочующих здесь морских

птиц, тюленей и китообразных. В Центральной Арктике сайка распространена

повсеместно; отдельные экземпляры её нередко наблюдались и в районе

Северного полюса.

Нарвалы.

Только высокими широтами

Северного Ледовитого океана ограничено распространение на земном шаре

нарвалов (Monodon monoceros). Этот родственный белухе арктический

дельфин, основная особенность которого заключается в развитии у взрослых

самцов громадного бивня, напоминающего копье, вообще не встречается за

пределами области дрейфующих льдов.

Он питается рыбой, главным образом сайкой, и кормами здесь обеспечен.

Периодически видят нарвалов у берегов Гренландии, арктической Канады.

Временами они встречаются у острова Земли Франца-Иосифа, кроме того,

трупы и остатки их скелетов находили на материковом побережье Якутии,

Чукотки, на Новосибирских островах. Далее к северу, на разводьях среди

льдов, нарвалы не представляют большой редкости. Капитан «Фрама»

неоднократно отмечал, что на широте около 80° разводья «кишели

нарвалами», животные держались невдалеке от судна и с борта подолгу

удавалось наблюдать за ними. Интересные сведения о распространении

нарвалов были доставлены работниками советских дрейфующих

научно-исследовательских станций. В общем, как оказывается, нарвалы чаще

встречаются между 80 и 85° северной широты в западной, примыкающей к

Атлантическому океану, части Центральной Арктики. Обычно они держатся

группками по 10—12 голов, причем, если правильны определения пола

животных (а это довольно сложно и ненадежно, так как бивень, основной

различающий их признак, обычно бывает скрыт под водой), в этих районах

преобладают самки нарвалов.

Исключительный интерес представляют наблюдения работников дрейфующей

станции Северный полюс-6, которым 1! конце июля 1956 г. впервые удалось

видеть только что родившегося детеныша нарвала. Новорожденный достигал в

длину 1,5—2 м и в первые дни часто забирался для отдыха на спину матери.

Кожа его, так же как и у белух, была более темной, чем у взрослых

животных.