Карта месторасположения

По своему первому и главному храму монастырь получил сначала название Свято-Троицкого, затем утвердилось название по имени его основателя Антония Сийского.

Преподобный Антоний выбрал для будущей обители живописное место на Михайловском озере, через которое протекала река Сия. В 1520 г. иноки поставили свои келии на небольшом острове (сейчас полуостров), в нескольких верстах ( 9 км.) от деревни Сия, на полпути от Холмогор до Емецка.

В 1525 г. монастырь получил жалованную грамоту великого князя Василия Ивановича; в 1543 г. великий князь Иван Васильевич пожаловал инокам окрестные земли с лесными угодьями и рыбными ловлями, в 1545 г. другие судебные и финансовые льготы. В это время монастырь уже имел свои дворы в Холмогорах, Уне и Нёноксе. В 1579 г. монастырь владел территорией, простилавшейся «к Сии и Хоробрице на 6 верст, к Емце на 15, а к Каргополю на 50 верст» (слова из документа). Уже при жизни Преподобного Антония (преставился 7.12.1556 г., канонизирован в 1579 г.) монастырь стал превращаться во влиятельный церковно-административный центр Подвинья, хорошо известный в Москве. В 1579 г. царевич Иван Иванович (сын Ивана IV Грозного) написал одну из редакций «Жития Антония Сийского». В течение 37-летнего игуменства Преподобного Антония было построено три деревянных церкви: Живоначальной Троицы, Благовещенская и Преподобного Сергия Радонежского.

К концу XVII в. сложился комплекс каменных построек.

Каменный соборный храм во имя Троицы был возведен в конце XVI в. Справа к нему был построен придел в честь Преподобного Антония Сийского, где под спудом почивали его Святые мощи. В первой половине XVII в. была построена Благовещенская шатровая церковь с трапезной и келарской палатами (строительство завершено в 1644 г.), шатровая колокольня с храмом (1652 г.) в честь трех, святителей Московских (освящена в 1661 г.). В 1670-х гг. построена надвратная каменная церковь во имя Андрея Первозванного с тремя престолами - в честь Андрея Первозванного, Сергия Радонежского, Флора и Лавра.

В Антониево-Сийском монастыре в 1599-1605 гг. отбывал ссылку Федор Никитич Романов, насильно постриженный в монахи с именем Филарет, впоследствии Патриарх Московский и Всея Руси ( с 1619 г.).

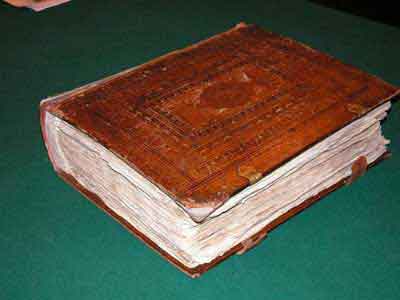

В XVI-XVIII вв. Антониево-Сийский монастырь являлся крупнейшим духовным и культурным центром Подвинья. В его библиотеке хранились Евангелие апракос («Сийское») 1339-1340 гг., поступившее сюда из Архангельского Успенского монастыря в 1663 г., Евангелие 1692 г., Житие Антония Сийского 1648 г. со 150 цветными миниатюрами и т.д. В обители отложился огромный архив (свыше 20 тысяч документов): сотные, вкладные, писцовые и переписные книги, приходо-расходные записи и пр. В ризнице имелись великолепные произведения русского ювелирного искусства, в том числе водосвятная чаша 1583 г., панагия 1608 г., драгоценное паникадило 1628 г. и др. Ценные вклады в монастырскую ризницу делали многие богатые и знатные люди страны, например - серебряный потир, внесенный дворянином С.Римаревым «на помин» по боярину И.М. Милославскому.

Письменные источники сохранили сведения об иконописцах - это сам Преподобный Антоний, игумен Феодосий, архимандрит Никодим и др.

В конце XVI-XVII вв. в обители существовали иконописная и граверная мастерские. Над соборной и храмовыми иконостасами работали царский «иконник» Федор Зубов, сольвычегодский мастер Василий Кондаков и др. В монастыре был создан выдающийся памятник древнерусской культуры - Сийский иконописаный подлинник с 500 изображениями - прописями с икон и западно-европейских гравюр.

В XVII в. Сийская обитель владела деревнями, пашенными землями и покосами на Двине и Емце, семужьими тонями в Беломорье. В монастырских вотчинах жили ремесленники, развивались промыслы - соляной, рыболовный и морской. Монастырь имел подворья в Москве, Вологде и Архангельске.

На рубеже XVII-XVIII вв. был возведен двухэтажный каменный корпус братских келий. С середины XVII в. в монастыре работала своя типография.

В XVIII в. с началом изъятия церковно-монастырских земель (секуляризация 1764 г.) обитель пришла в упадок, однако удерживала первенство среди других двинских монастырей (его статус - необщежительный мужской монастырь 2-го класса, получавший в конце XIX в. казенное вспомоществование в сумме 1249 рублей 58 копеек ежегодно)...

В 1920-х гг. обитель была ликвидирована, а иноки организовали трудовую коммуну. В Благовещенской церкви открыли детскую колонию. В последующие десятилетия монастырские здания использовались не по назначению.

Возрождение Антониево-Сийского монастыря началось с передачи его в полуразрушенном состоянии Русской Православной Церкви. В 1992 г. настоятелем обители стал игумен Трифон, сейчас архимандрит.

23 августа 1992 г. монастырь посетил Патриарх Московсий и Всея Руси Алексий II.

В настоящее время в обители 18 человек братии, в том числе десять послушников; постоянно проживает около 60 трудников. Возрождается богослужебная, духовно-просветительная, социальная благотворительная и миссионерская деятельность. Монахи участвовали в церковно-археологических экспедициях к местам Кожеозерского (1997 г.) и Красногорского (1998 г.) монастырей. По древней традиции в обители создаются иконописная мастерская, налажено свечное производство. Издается своя газета. В хозяйстве имеются сенокосы, пашни, небольшие лесные участки; была отремонтирована животноводческая ферма, конюшня, построены теплицы, оборудован гараж; действует пекарня, механическая, столярная, скорняжная и чоботная мастерские. Ведется восстановление храмов Благовещенского, Сергия Радонежского; идет подготовка к восстановлению Троицкого Собора, строится Успенская часовня на монастырском погосте. Монастырь держит несколько приходов епархии, не имеющих священников. Ежегодно обитель посещают до пяти тысяч российских и зарубежных паломников.